こんにちは、ice_soiです!

フリーランスエンジニアをしています。

早いものでもう12月になりました。

今年ももう少しで終わってしまうので、いろいろ片付けをしていたら昔使っていたRaspberry Piが出てきました!

以前メディアサーバーとして使っていましたが、最近は使っていませんでした。

だいぶ古い機種ですがせっかくなので今回は再利用してNASにしてみようと思います!

Raspberry Piの性能

今回のRaspberry Piは第一世代のRaspberry Pi Model B+です。

下記のサイトの性能比較がわかりやすかったです。

https://tool-lab.com/reference/raspberry-pi/raspberry-pi-spec-table/

- 2014年7月 発売

- 32 bit

- コア数 1

- クロック 700MHz

- メモリ 512MB

- 無線・Bluetoothなし

という、10年くらい前の機種です。

正直性能はそんなに期待していなくて、とりあえず自宅にNASを構築できればいいかなくらいの感じの温度感です。また、片づけていたらメーカーがわかりませんが下記のようなUSBで接続できるタイプのケースとHDDも何個かあったので今回はそれも使います。

実際のNASの設定

OSの設定

まずはRaspberry PiのOSを入れます。

Raspberry Pi Imagerというものがあり、対象のモデルを選択するだけでOSを簡単にmicroSDに入れれます。

ここで設定を変更するからユーザなどの設定ができるので一緒にしておきます。

https://www.raspberrypi.com/software/

次にOpenMediaVaultを入れます。

と思っていましたが、入れることができませんでした。。。

今のバージョンのOpenMediaVaultは64bitじゃないと動かないようで、残念ながら第一世代のRaspberry Piは32bitでした。

ちなみにOpenMediaVaultはNASの構築に特化したDebianベースのディストリビューションです。

ブラウザから設定が出来るのと、Raspberry PiをNASにしている人でOpenMediaVaultを使っている人が多かったので使ってみようと思いました。

第3世代のRaspberry Piからは64bitなのでそちらで設定する機会があれば試してみたいと思います!

Sambaの設定

残念ながらOpenMediaVaultは入れれなかったので、NASはSambaで構成することにしました。

Raspberry Pi Imagerでユーザなどの設定を入れておくとSSHがすぐできるので設定が楽です。

また、Raspberry Piが起動したかどうかを確認するのにコマンドでもいけますが、

Wireless Network Watcherというソフトがあったのでそちらを使って確認します。

まずはsambaのインストールをします。

sudo apt update sudo apt full-upgrade sudo apt install samba

次に専用の共有ディレクトリを作成します。

sudo mkdir /home/pi/samba/share

さらにここにマウント用にディレクトリを4つ作ります。

sudo mkdir /home/pi/samba/share/hdd1 sudo mkdir /home/pi/samba/share/hdd2 sudo mkdir /home/pi/samba/share/hdd3 sudo mkdir /home/pi/samba/share/hdd4

次にSambaの設定ファイルを修正します。

念のためにバックアップをとります。

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_backup

編集します。

sudo nano /etc/samba/smb.conf

smb.conf

[raspberry_pi] comment = Share path = 任意のディレクトリ public = yes read only = no browsable = yes force user = ログインしたいユーザー

本当は設定した方がいいんですが、自分しか使わないのでパスワードとかの設定はしていないです。

ここで再起動します。

sudo reboot

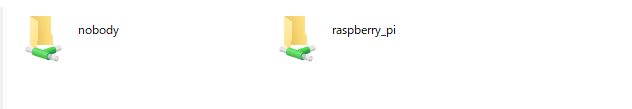

他のPCからRaspberry piが見れるようになっていればここまでは成功です。

次にRaspberry PiにHDDのケースをUSB接続します。

そのままだと毎回マウントしないといけないので設定をしていきます。

HDDのパーティションを確認します。

sudo fdisk -l

確認出来たら対象のHDDのUUIDを確認します。

sudo blkid /dev/sda1

調べたUUIDと設定をfstabに追記します。

sudo nano /etc/fstab

内容は下記のように追記します。

UUID=調べたUUID マウントしたいディレクトリ ntfs noauto,x-systemd.automount,rw,uid=1000,gid=1000,nofail 0 0

性能の問題なのか起動時にネットワークデバイスとかが起動する前にマウントしてしまい、HDDを見ることができなかったのでアクセスがあったらマウントするようにしています。

設定が全部おわったらfstabの設定を読み直します。

systemctl daemon-reload

上記でアクセスできるようになりました。

NASの使用感

とりあえずNASとして使うことができるようになりました。

実際使ってみた感想ですが、思ったより使うことができました。

ファイルの転送は速くないですが、1GBのファイル転送とかもできたので良いかなと思います。

無線が使えないので有線でルータにつなげているので置く場所の制限がありますが、延長ケーブルなどで対応はできるのでそこはなんとでもなりそうです。

これで一旦運用していこうと思います。

まとめ

今回は古いRaspberry PiをNASとして構築してみました。

運用できるところまで構築できて、今のところ問題なく使えています。

Raspberry Pi以外にも古いPCとかでもできると思うので、もし年末の片付けでいらないPCとかがあればNASにしてしまうというのも一つの手かと思います!

今回の記事が何かの参考になれば幸いです!

最後までお読みいただきありがとうございました。